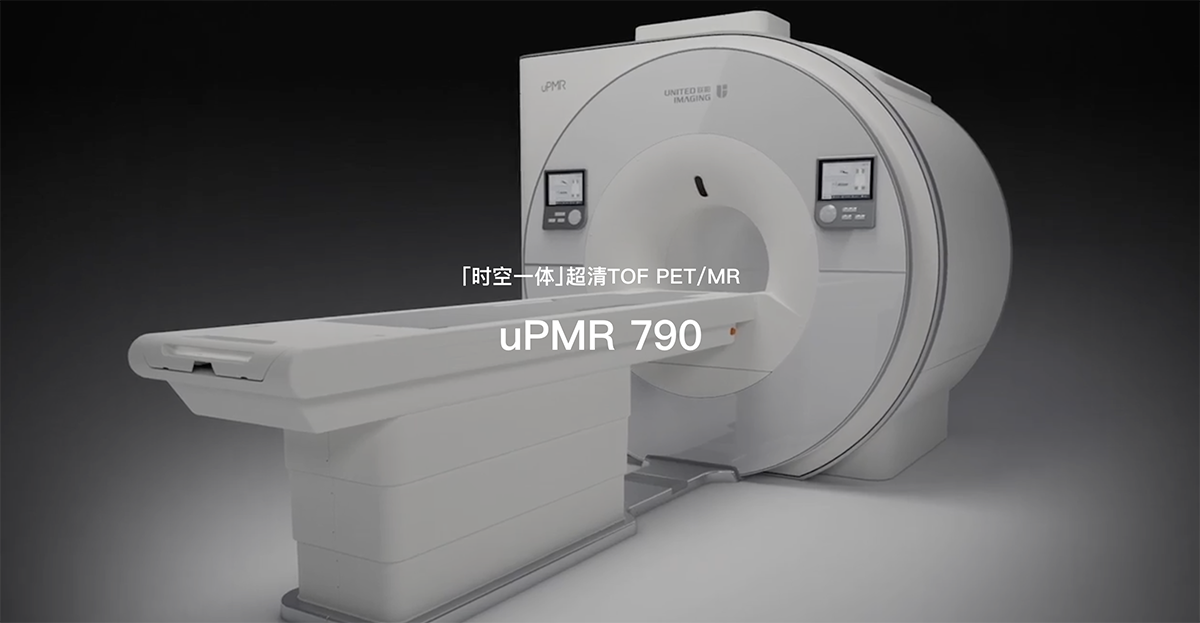

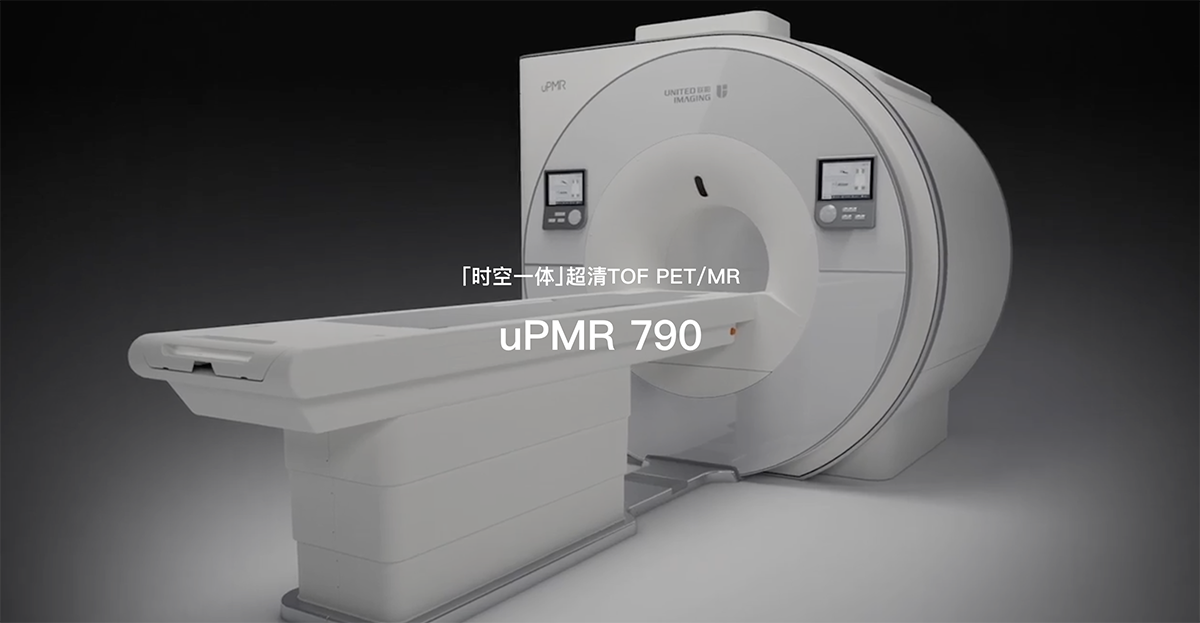

MI(分子影像系统)产品包括PET/CT和PET/MR,PET/CT为MI产品的典型代表。通过PET融合CT或MR来实现诊断功能。PET即正电子发射断层显像,能够反映人体细胞对正电子示踪药物的代谢情况,从分子水平观察细胞或组织的早期功能变化;而CT或MR能够为临床诊断提供高精度的人体解剖结构信息,通过上述融合,PET/CT和PET/MR可以对病变部位实现早诊早治,在临床诊断等方面具有广泛的应用价值。具有灵敏性高、特异性强及定位精确等优点,可寻找早期病灶并评估癌细胞扩散程度,精准诊断癌症和心脑功能疾病,在肿瘤诊断、精准医疗、临床医学研究等方面发挥着不可或缺的优势。

PET作为一个开放的放射性场所,场地选址与布局规划设计是一个系统的工程,其重中之重必须围绕放射性药物的生产、分装、运输、储存、注射、使用、排放、收集等环节,按相关规定进行处理,做好放射源的管理。同时根据房屋使用功能,做好房屋的辐射防护。同时根据人流、物流、污物流,设计好人员、物资流线,充分保护医护及患者的健康。

参考规范:

HJ 1188—2021《核医学辐射防护与安全要求》

GB 18871-2002《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》

GB 11930-2010《操作非密封源的辐射防护规定》

GBZ 120-2006《临床核医学放射卫生防护标准》

GBZ 133-2009《医用放射性废物的卫生防护管理》

GBZ 134-2002《放射性核素敷贴治疗卫生防护标准》

PET/CT和PET/MR设计三大原则

1、分区:

核医学科内部根据放射性物质的接触情况,分为控制区、监督区以及非限制区,这即是规范的明确要求,也是现实需要。

控制区指的是那些直接接触或操作放射性物质的场所,需要采取专门的防护措施,包括之前提到的分装室、注射室、注射候诊室、扫描间、治疗病房等等,还包括带有放射性的患者通过的走廊等空间;

监督区是指那些不直接接触,也不采取专门的防护措施,但毗邻限制区,需要进行定期地检测监控区域,如缓冲间、控制室等或限制区外墙一定范围;

而非限制区是指不会有放射性风险的其他区域,如注射前的候诊区、医护办公室等等。

2、流线:

要求单向性,患者和医护人员的动线最好做到不回头,不同区域之间做到不交叉。动线设计应根据各个区域的工作流程展开。

(1)患者就医流线:就诊→预约/登记→诊室→注射前等候→注射→注射后等候→扫描→离开。

(2)医护人员流线:更衣→生活区或医生通道→诊室→操作室/廊→阅片室。

(3)核素制备及使用流程(如有):回旋加速器→热室→质控室→分装→注射室/实验室→废弃品库。

3、处理:

重点要考虑结构辐射屏蔽、排风、排水处理的问题。

结构辐射屏蔽:目前主流的屏蔽防护材料大致可分为四类:实心墙体、铅板、硫酸钡涂料、新型复合材料。

排风:分装柜内的气体需要经专门的管道抽至高空排放,在风管末端需要进行过滤处理,一般采用活性炭吸附的处理方式。

排水:排放含有放射性污水的管道应采用机制含铅的铸铁管道,经衰变达标才能排放至医院的污水处理池中。衰变池目前有成品和开挖浇筑两种形式,需要根据投入成本和场地条件综合考虑。

MR屏蔽及环境要求

射频屏蔽:为了确保核磁共振设备的成像质量与接收电磁信号的灵敏性,防止受外界干扰及其对外界设备的影响,既要防止外界的电磁波进来,也要防止内部的电磁波出去,需要构筑一个由良好导体组成的封闭屏蔽体,一般选用紫铜(纯铜)板敷设在房间的六个面上来实现。

磁屏蔽:磁屏蔽的原理是利用导磁性良好的金属材料对磁通线进行扭曲汇聚,工程上多采用多层硅钢片作为屏蔽体。不同于电磁屏蔽,磁屏蔽并不需要对机房的六个面进行完全包覆,对封闭性也没有要求,只要在需要压缩磁场的方向墙体上铺设即可。

环境要求:磁共振室宜采用独立的恒温恒湿空调系统,室内温度应为 22℃±2℃,相对湿度应为 60%±10%。扫描间内应采用非磁性、屏蔽电磁波的风口,任何磁性管线不应穿越。磁共振机的液氦冷却系统应设置单独的排气系统,并应直接连接到磁共振机的室外排风管,管道应采用非磁性材料,管径不应小于 250mm。

CT屏蔽要求

X射线机房防护重点是X射线及γ射线,常用防护材料为铅板及硫酸钡涂料。铅板透光率高,防腐蚀,耐酸碱,使用寿命长。硫酸钡涂料施工便利,可以与多种基层牢固粘接。

复合手术室是开展各类复杂危重手术的平台,在这个平台上医生将改进传统手术模式,突破学科边界实现跨学科融合,将原本需要在不同手术间,或分期才能完成,或原本急危重症手术风险高的重大手术实现一站式完成,缩短手术时间,减轻病人痛苦,加快病人术后恢复时间,降低医疗费用,为病人提供精准微创的手术治疗。